フィンセント・ファン・ゴッホの生涯

1853年3月30日、オランダ南部のズンデルトという町で、牧師の息子として生まれたフィンセント・ファン・ゴッホ(以下、ゴッホ)。

幼少期のゴッホは落ち着きがなく癇癪(かんしゃく)持ちだったため人間関係をうまく築けなかったことなどから、小学校で問題児扱いをされて退学させられたそうですが、当時から絵を描くのが好きでその才覚を現していたといいます。

公立高校に進学し、フランス・パリで成功した画家から絵を習う機会に恵まれたものの、トラブルにより高校も中退します。

その後、グーピル画廊で働くようになったゴッホは、仕事以外にも近隣の美術館などで当時のオランダの有名画家たちの絵画作品に多く触れるようになり、芸術的感性がさらに磨かれていきます。

お金稼ぎのビジネスとしてアートを扱う美術商の仕事が嫌になり、職場での人間関係もうまくいかなくなった結果画廊での仕事を辞めたゴッホは、その後語学教師や信徒伝道師、書店の店員など様々な職を転々とします。

度重なる人間関係でのトラブルなどで絶望し、孤独を味わったゴッホは、1880年、27歳の時に本腰を入れて絵を描き始めたそうです。

ゴッホの芸術家としてのキャリアは非常に短く、わずか10年間でした。

当初は、美術学校で学びながらドローイングや水彩画を中心に制作していたゴッホですが、1881年後半にハーグに定住し、オランダの風景画家たちと創作活動をする中でさらにスキルを伸ばしていきました。

この頃のゴッホは、『ハーグ派』と呼ばれるオランダのハーグで発生した絵画スタイルで風景や漁業、農業の人々の日々の様子や、静物画、肖像画などを200点以上描きました。

ハーグ派の絵は、暗めの色合いを中心に用いられてることから灰色派とも呼ばれていたそうです。

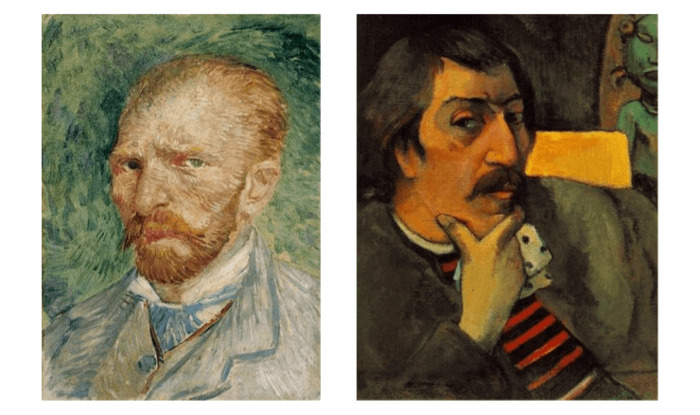

1886年、フランス・パリに渡ったゴッホは、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックやポール・ゴーギャンなどの画家たちと出会ったことをきっかけに、ゴッホの多くの作品で知られる『新印象派』の作品を描くようになります。

また、当時パリで流行していた浮世絵などの日本画にも影響を受けたゴッホは、浮世絵版画を集めたり、模写して、海外の美術様式も積極的に学んでいたそうです。

1888年には、南フランスのアルルへ移住したゴッホは、他の芸術家たちとの共同アトリエ「黄色い家」を借り、ポール・ゴーギャンと共同生活を送るようになり、この年に「ひまわり」「夜のカフェテラス」「種まく人」などの有名な作品の数々を生み出しました。

ゴーギャンとの共同生活においてもまたトラブルが起こり長く続かず、翌年には精神病療養所に入院したゴッホですが「星月夜」などをの名作を描き続けていました。

1890年、パリ郊外オーヴェール=シュル=オワーズに移住して療養しながら創作活動を続けたゴッホですが、同年7月27日にピストル自殺でこの世を去ってしまいます。

わずか37歳でこの世を去ってしまったゴッホの作品は、彼の生涯で1枚しか売れなかったものの、亡くなった後に弟テオとその妻の協力によって世の中から評価されるようになり、現在でも天才画家の一人、そして美術史を代表する人物として多くのアートファンから愛されています。

フィンセント・ファン・ゴッホの代表作品

わずか10年間という短いアーティストとしてのキャリアの中でも、ゴッホは数々の名作を残しました。

こちらでは特に有名な作品を紹介します。

「ジャガイモを食べる人々」1885年

」https://www.vangoghgallery.com/painting/potatoindex.html

ハーグ派のスタイルの作品を描いていた頃のゴッホの代表できな作品である「ジャガイモを食べる人々」は1885年に制作されました。

当時多くテーマにしていた、農民たちの労働や日々の生活の様子を描いた作品の1つであり、ゴッホは貧しい生活を送る農民たちのリアルな姿を描きたかったそうです。

現在はオランダ・アムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館が所蔵しています。

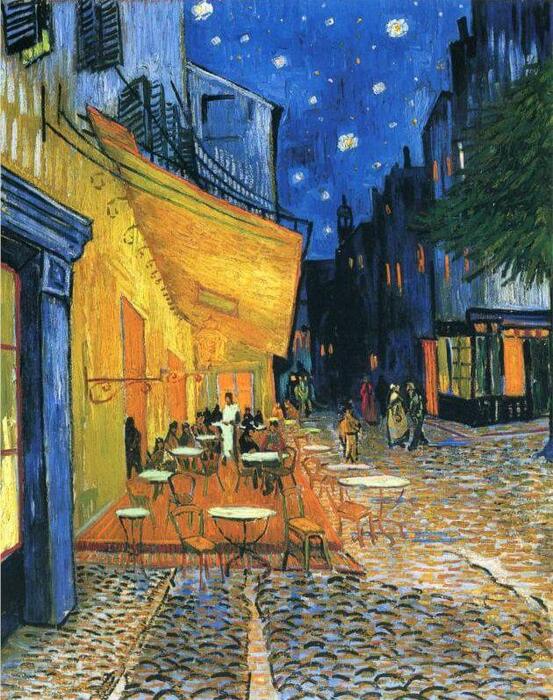

「夜のカフェテラス」1888年

ゴッホが入院する前、フランスのアルルで暮らしていた時代に制作された「夜のカフェテラス」は、アルルの街の夜の風景を題材にして描かれました。

作品のモデルとなったのはフォリュム広場という場所で、現在はLe Cafe La Nuit(CAFE VAN GOGH)という喫茶店として、ゴッホのゆかりの場として多くの観光客が訪れるスポットになっているようです。

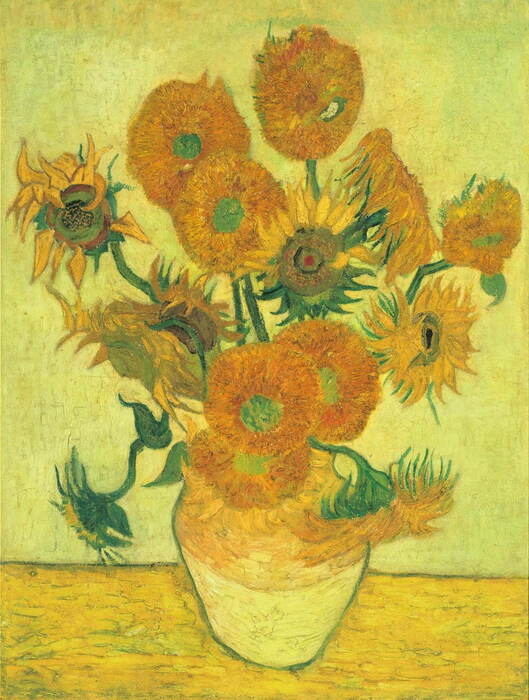

「ひまわり」シリーズ 1888年〜1889年

「ひまわり」は、ゴッホの作品の中で最も有名と言っても過言ではないかもしれません。

ゴッホは、「ひまわり」をテーマに7つの作品を残しました。

1888年に描かれた15輪のひまわりは、東京のSOMPO美術館に収蔵されています。

元々はゴーギャンとの共同生活を始めた頃に部屋に飾る装飾画として制作を始めたのがきっかけだそうです。

明るい黄色が特徴的な作品は、人間関係に悩み苦労をしたゴッホにとっての希望を象徴するような明るいイメージを持っています。

「星月夜」1889年

1889年に療養中のゴッホが描いた「星月夜」も最も有名な作品の一つです。

入院中に、部屋の窓から見える日の出前の景色を題材に描かれたこの作品は、月と星が光り輝く夜空とそれを取り巻く大きな渦巻きが特徴的です。

現在は、アメリカのニューヨーク近代美術館(MoMa)にて常設展示されています。

「アイリス」1889年

」https://www.vangoghstudio.com/irises/

1889年にゴッホが描いた「アイリス」は、当時入院していたゴッホが、病院の庭に咲いていたアイリスをテーマにしたシリーズを描いたものです。

本作品は、はっきりとした輪郭線や平面的な色の塗り方などのように日本の浮世絵の影響を多く受けていると言われています。

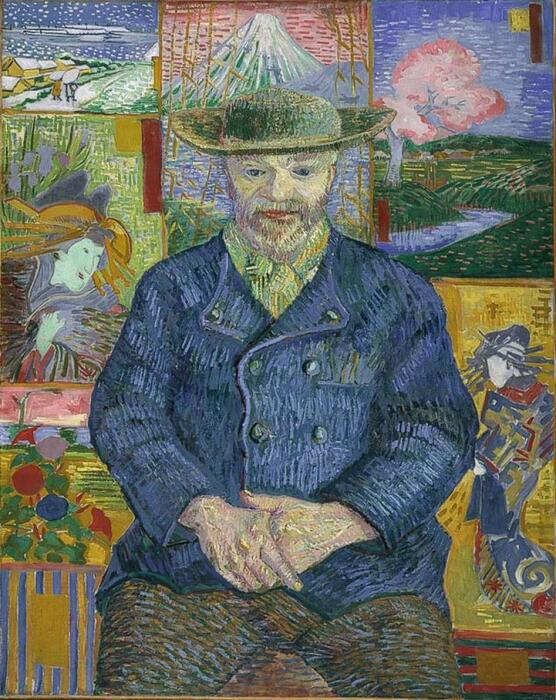

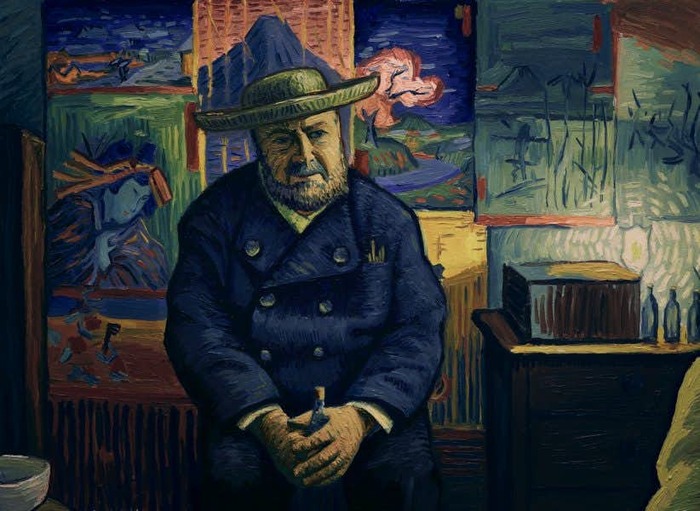

「タンギー爺さんの肖像画」1887年

ゴッホはパリで暮らしていた頃1886年からの2年間、画材屋・美術商であったジュリアン・タンギーの肖像画を計3枚制作しました。

美術への情熱と明るい人柄でパリの画家たちから慕われていたタンギーは、生活に苦しむ若い画家たちを支えたことでも知られています。

特に1887年に制作された本作品からは、日本画の影響を受けたジャポニズムと印象派のスタイルが融合していることが見受けられます。

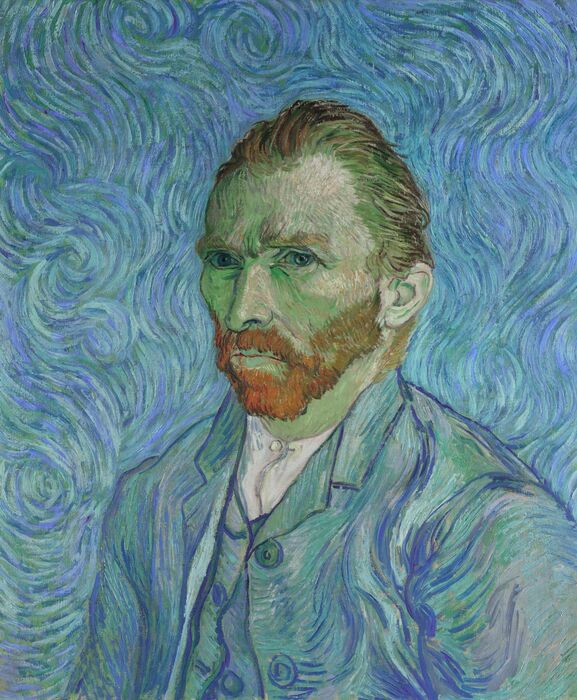

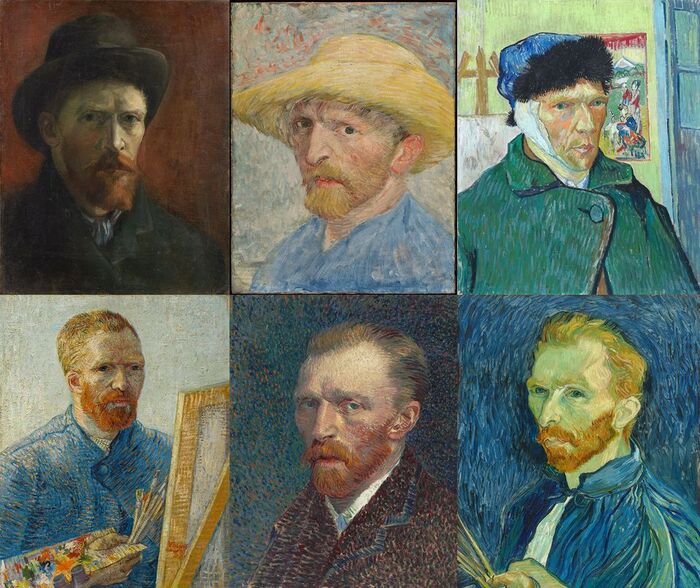

フィンセント・ファン・ゴッホの自画像

ゴッホは、1886年から約3年半という短期間で37点の自画像を制作しました。

それぞれの自画像から、ゴッホの心境などの背景を読み取ることができます。

1886年当時のゴッホは、ハーグ派の暗い色調のスタイルの作品を描いていたため、その頃の自画像からも暗い印象を受けます。

パリに移ったのち、1887年から1888年の初頭に描かれたゴッホの自画像は、農民のような麦わら帽子をかぶった姿が描かれています。

印象派の画家たちに影響を受け、色彩も他の多くの作品に用いられているような明るい黄色を基調とされていて、この頃には大きく印象の変わった自画像を描いていることがわかります。

ゴッホが生涯最後に描いた自画像は、1998年に7150万ドル(約80億円)で落札され、当時での落札価格史上3番目に高値で売れた絵画として話題になりました。

フィンセント・ファン・ゴッホの展覧会

「ゴッホ展 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」

最近の日本でのゴッホ展は、2021年9月18日から12月12日まで東京都美術館にて開催されました。

今後は以下の美術館で巡回展示が行われる予定です。

- 福岡市美術館:2021年12月23日(木)〜2022年2月13日(日)

- 名古屋市美術館:2022年2月23日(水・祝)〜2022年4月10日(日)

本展覧会では、ゴッホの作品に惚れ込んだ世界最大の個人収集家であるヘレーネ・クレラー゠ミュラーのコレクション、クレラー=ミュラー美術館からゴッホの絵画28点と素描・版画20点のほか、ミレー、ルノワール、スーラ、ルドン、モンドリアンなどの有名画家たちの絵画20点もあわせて展示されます。

ゴッホのアーティストとしての経歴を辿りながら、作品のスタイルの変遷も楽しむことができます。

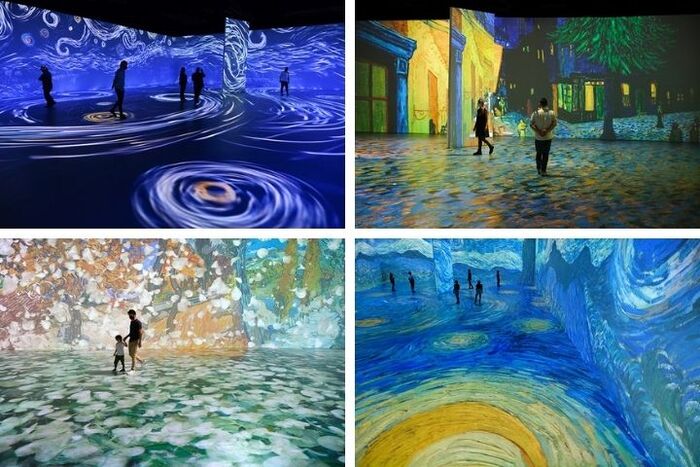

「ビヨンド・ファン・ゴッホ:イマーシブ・エクスペリエンス」

「ビヨンド・ファン・ゴッホ」展、7月2日よりハワイコンベンションセンターにて開催」https://www.hawaii-arukikata.com/enter/s_museums/2021_vincentvangogh.html

世界各地で開催され話題になっている没入体験型展示の「ビヨンド・ファン・ゴッホ」では、300点を超えるゴッホの名画が3D映像で再現された空間に没入する体験をすることができます。

2021年4月にアメリカ・フロリダ州のマイアミでプレミア開催されて以来、アトランタ、デトロイトやオースティン、ニューヨークなどアメリカの複数の都市やロンドンやベルリンなどヨーロッパ各地、北京などのアジアの3都市で連続して開催されており、多くの反響を得ている人気の体験型展示となっています。

コロナウイルスの影響もあるものの、世界各地で多くの来場者を迎え、大盛況となっているため、日本での開催も近いうちに実現するかもしれません。

フィンセント・ファン・ゴッホの作品が収蔵される美術館

短い生涯で約2100点以上の作品を残したゴッホ。

その名作の多くは世界各地の美術館、ギャラリーで収蔵されています。

海外と日本の美術館、ギャラリーで展示されているゴッホの作品を一部紹介します。

海外

アメリカ

- ワシントン・ナショナル・ギャラリー:「プロヴァンスの農家」「ラ ムスメ」など

- ボストン美術館:「オーヴェールの家」「はたおり」など

- シカゴ美術館:「子守をするマダム・ルーラン」「春の釣り」など

- メトロポリタン美術館:「ルーラン夫人と赤ん坊」「靴」「糸杉」など

- グッゲンハイム美術館:「雪景色」「サン・レミの山」など

- バーンズ財団美術館:「パイプをくわえた男」「花と果実」「売春宿:酒場の情景」「家と人」など

- フィラデルフィア美術館:「ひまわり」「オーギュスティーヌ・ルーラン夫人と乳児マルセルの肖像」など

- ニューヨーク近代美術館:「星月夜」「オリーブの木々」など

ヨーロッパ諸国

- ファン・ゴッホ美術館(オランダ):「秋のポプラ並木」「ビールジョッキ」「灰色のフェルト帽の自画像」「アルルの寝室」など

- クレラー・ミュラー美術館(オランダ):「夜のカフェテラス」「サン=レミの療養所の庭」「日没」「芍薬と薔薇」「モンマンルトルの丘」「アルルのはね橋」など

- スコットランド国立美術館(スコットランド):「農婦の頭部」など

- ベルギー王立美術館(ベルギー):「帽子をかぶった若い農夫の顔」など

- オルセー美術館(フランス):「ローヌ川の星月夜」「アニエールのレストラン・ド・ラ・シレーヌ」「銅の花器のフリティラリア(オウカンユリ)」「オーヴェルの教会」など

- チューリヒ美術館(スイス):「タチアオイ」「サント=マリーの白い小屋」など

- テートモダン(イギリス):「オーヴェール付近の農家」など

日本国内

- SOMPO美術館:「ひまわり」

- ポーラ美術館:「アザミの花」「草むら」

- 笠間日動美術館:「サン=レミの道」

- ひろしま美術館:「ドービニーの庭」

- 国立西洋美術館:「ばら」

- 大原美術館:「アルビーユの通り」

- 東京富士美術館:「鋤仕事をする農婦のいる家」

- アサヒビール大山崎山荘美術館:「窓辺の農婦」

- 諸橋近代美術館:「座る農婦」

映画「ゴッホ 最期の手紙」

ゴッホの死の謎を解き明かしていくサスペンスドラマである「ゴッホ 最期の手紙」は、ゴッホの作品のファンの方にはぜひ観てほしい映画です。

この映画は、なんと125人の画家によって描かれた約62,450枚の油絵を用いて作られた全編が絵画からできたアニメーション映画で、ゴッホにまつわるストーリーを彼の作品の世界観の中に没入したかのような体験を楽しむことができます。

劇中では、もちろんゴッホ自身の絵画も用いられていたり、ゴッホが描いた名画に登場する人物たちもその名画の背景とともに登場したりとゴッホの作品を一通り知っておくと、非常に面白い内容となっています。

日本の画家たちから影響を受けたゴッホ

ゴッホは、当時のパリの芸術家たちと同様に、流行していた浮世絵などの日本画にも関心を持ち、版画集を収集したり、模写をしたりと影響を受けていたと言われています。

歌川広重の「亀戸梅屋舗」や渓斎英泉の「雲龍打掛の花魁」の模写をしながら日本の美術様式を学んで、「タンギー爺さんの肖像」や「アイリス」などに見られるように自身の作品にも取り込みました。

1887年に、ゴッホはカフェ「ル・タンブラン」で浮世絵展を企画したそうです。

当時日本画は多くの画家やアートファンから注目されていたことがわかります。

ゴッホを支え続けた弟テオ

幼い頃から、人間関係をうまく築くことができず、度々トラブルが起こり学校を中退したり、職を転々としたりしていたゴッホは、父親から精神状態が異常だと言われるなど家族からも見放されたそうです。

そんなゴッホを最後まで支え続けたのが、4歳年下の弟、テオでした。

テオは、経済的支援だけでなく、ゴッホの精神的な支えともなり、その存在のおかげでゴッホは創作活動に没頭することができました。

ゴッホの作品は生前は1つしか売れなかったといいます。

今では世界の有名画家の1人として西洋美術史に名を残し、誰もがその名を知るゴッホですが、これは弟テオとその妻が、ゴッホが亡くなった後に遺作を大切に保管し、アート市場に出して宣伝した努力が報われた結果であるようです。

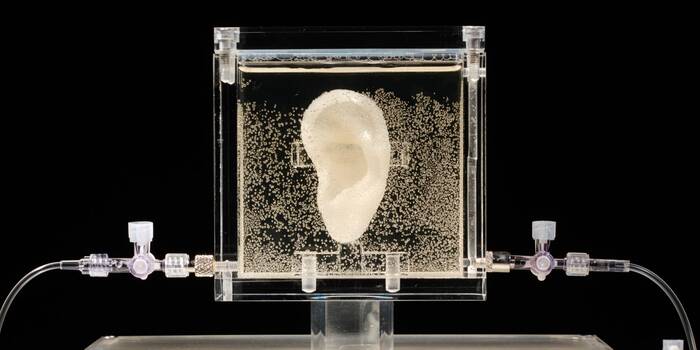

ゴッホの『耳切り事件』とは?

南フランスのアルルへ移住した際に、ポール・ゴーギャンとの共同生活送っていたゴッホですが、作品に対する価値観の違いなどで次第に意見が対立し、喧嘩をするようになっていったそうです。

1888年12月に、口論の末、ゴーギャンが共同アトリエ「黄色い家」を出ていってしまいました。

その翌週、ゴッホはゴーギャンとの言い合いの際に馬鹿にされたという自分の左耳を剃刀で切り落としたといわれており、さらにその切除した耳を知人の女性にプレゼントとして贈ったとして警察沙汰になったというクレイジーなエピソードまであります。

この事件をきっかけに、ゴッホは精神病院に入院し、療養生活を送ることになりました。

まとめ

幼少期から絵の才能と美術への情熱があった天才画家ゴッホですが、美術学校での学びや様々な画家との交流、海外の美術様式を取り入れるなど柔軟に学び続けたからこそ数々の名作が現在でも高く評価されているのではないかと思います。

人間関係がうまく築けなかったゴッホの狂人的エピソードには驚かされましたが、そのユニークな存在こそが歴史に名を残す画家としてアイコニックである理由の1つなのかもしれません。

国内で福岡、名古屋への巡回が予定されているゴッホ展や、海外で話題の没入体験型展示ビヨンド・ファン・ゴッホなど現在でも世界中にファンが多くいるゴッホの作品を観る機会があれば、ぜひ行ってみたいですね。

参考

CASIE MAG「【天才画家】フィンセント・ファン・ゴッホの壮絶な画家人生」https://casie.jp/media/vangogh/

Britannica「Vincent van Gogh」https://www.britannica.com/biography/Vincent-van-Gogh/Legacy

CASIE MAG「【アート解説】ゴッホの“自画像”から読み取る怒涛の画家人生」https://casie.jp/media/gogh-jigazou/

きになるアート.com「ゴッホ 絵画作品と所蔵美術館」http://kininaruart.com/artist/world/gogh.html

VGgallery「Auction Results」http://www.vggallery.com/misc/auctions.htm