レオナルド・ダ・ヴィンチの経歴

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)は、ルネサンス期を代表する芸術家、史上最高の画家の一人と評されるとともに、芸術だけでなく幾何学や解剖学、空気力学など幅広い分野に顕著な業績を残した人類史上で最も多才と言われているまさに天才と呼ぶべき人物です。

フルネームは、レオナルド・ディ・セル・ピエロ・ダ・ヴィンチ(Leonardo di ser Piero da Vinci)で、日本でよく呼ばれる『ダ・ヴィンチ』とは、出身のイタリア(当時のフィレンツェ共和国)の『ヴィンチ村出身』であることを意味しているそうです。

1452年4月15日、レオナルドは、フィレンツェ共和国(現在のイタリア)から20kmほど離れた郊外のヴィンチ村で、セル・ピエーロ・ダ・ヴィンチとカテリーナとの間に産まれました。

レオナルドの幼少期についてはほとんど伝わっていないようですが、祖父母からイタリア語を学び、7歳から15歳の間の西洋教育史の初等学校に通うことができず、ラテン語学校に通う村の青年たちからラテン語、数学、幾何学、絵画の教育を受けた、またはほとんど独学で勉強していたと言われています。

1466年、14歳の頃に、フィレンツェの画家・彫刻家のヴェロッキオが運営する工房に入門して絵の技術を磨いたレオナルドは、理論面、技術面ともに目覚しい才能を見せたそうです。当時のフィレンツェは、ルネサンス人文主義における思想や文化の中心地だったため、

1472年までに聖ルカ組合からマスター(親方)の資格を得たレオナルドは、その後ヴェロッキオから独立します。

一説によると、その後レオナルドはメディチ家の庇護を受けていた他、メディチ家が主宰するプラトン・アカデミー(フィレンツェのサン・マルコ広場庭園で新プラトン主義者の芸術家、詩人、哲学者らが集まって行われた)の一員だったと言われています。

レオナルドの独立後初めての絵画制作の依頼は、1478年1月に受けたヴェッキオ宮殿サン・ベルナルド礼拝堂の祭壇画、1481年5月にサン・ドナート・スコペート修道院の修道僧から受けた、『東方三博士の礼拝』の制作だったと言われています。しかし、これらはどちらも未完成に終わったそうです。

1482年から1499年までの間、レオナルドはミラノ公国で活動しました。名画として知られる「岩窟の聖母」や「最後の晩餐」も、このミラノ公国滞在時に描かれた作品です。

レオナルドはミラノ公ルドヴィーコから、特別な日のための山車とパレードの準備、ミラノ大聖堂円屋根の設計、スフォルツァ家の初代ミラノ公フランチェスコ・スフォルツァの巨大な騎馬像の制作など、芸術の域を超えた様々な依頼を命じられました。

1499年に起こった第二次イタリア戦争によってヴェネツィアへと避難したレオナルドは、1500年にフィレンツェへ帰還したそうです。

1502年にローマ教皇アレクサンデル6世の息子チェーザレ・ボルジアの軍事技術者として、チェーザレとともにイタリア中を行脚していたレオナルドは、要塞を建築するイーモラの開発計画となる地図を制作したほか、同年にトスカーナの渓谷地帯ヴァルディキアーナの地図も制作しました。

その後フィレンツェに戻ったレオナルドはフィレンツェの芸術家ギルド「聖ルカ組合」に再入会するも、1508年にはミラノへ戻り、サンタ・バビーラ教会区のポルタ・オリエンターレに家を購入しました。

晩年のレオナルドは、ミケランジェロやラファエロが活躍していたヴァチカンでも多くの時間を過ごしたそうです。

1516年にはフランソワ1世に招かれて、アンボワーズ城近くのクルーの館をレオナルドの邸宅として与えられ、そこで弟子や友人たちとともに過ごしました。そして1519年5月2日に、レオナルドはクルーの館にて亡くなったそうです。

レオナルド・ダ・ヴィンチの有名作品

「受胎告知」1472〜1475年頃

レオナルドのキャリアの初期の作品として特に有名なのがヴェロッキオとの合作「受胎告知」です。「受胎告知」は2作あります。

どちらの作品も15世紀前半のフィレンツェを代表する画家フラ・アンジェリコなどの「受胎告知」とよく似た、宗教画における伝統的な構図で描かれています。

テーマは「ルカによる福音書」1章26~38節の部分で、神からの遣いである大天使ガブリエルが、処女マリアのもとを訪れ、「イエス」と名付けられた子どもを授かったという聖書における「受胎告知」の場面を描いたものです。

1472年〜1475年に制作された「受胎告知」は、98 cm × 217 cmという大規模な絵画で、レオナルドの油彩作品の中では最大のサイズの作品のひとつです。

現在はフィレンツェにあるウフィツィ美術館に収蔵されています。

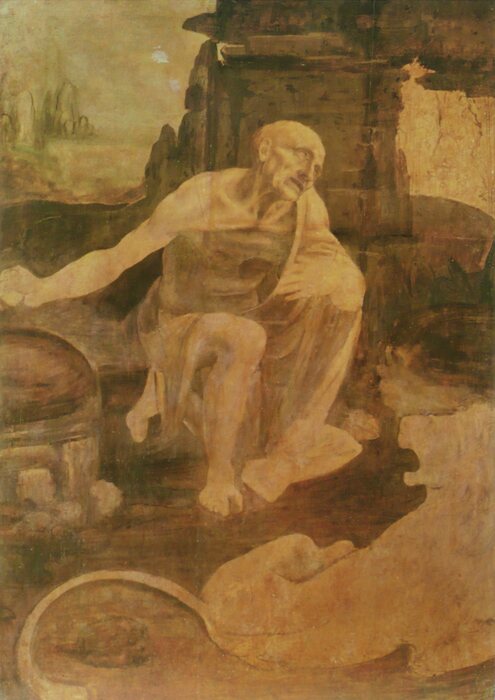

「荒野の聖ヒエロニムス」1480年

1480年に制作された「荒野の聖ヒエロニムス」は、聖書をラテン語に翻訳したことで知られる聖ヒエロニムススがシリア砂漠で聖人としての生活を送っている時の姿をモチーフに描いた、未完成作品です。

岩場でひざまずく聖ヒエロニムスは、胸に手を当てて『懺悔』しながら十字架を見つめています。

『懺悔』は宗教画でよく描かれるテーマの1つとして知られています。聖ヒエロニムスがシリアで修行をしている道中に、『性的な欲望を追い払うために身体を石で打った』という伝説が描かれているのだそうです。

現在はヴァチカン美術館が所蔵しています。

「岩窟の聖母」1483〜1486年

1483〜1486年に制作された「岩窟の聖母」は、同タイトルの作品が2点ありますが、一般的な宗教画としての構図は同じで、復元されていない方の作品はフランス・パリのルーブル美術館に所蔵されており、2008年〜2010年の間に復元された方の作品は、イギリス・ロンドンのナショナル・ギャラリーに所蔵されています。

約2メートルの高さのある大きな絵画作品で、聖書に出てくる聖母マリアと幼児キリストを礼拝する洗礼者ヨハネが岩場を背景として柔らかい光に包まれている様子が描かれています。

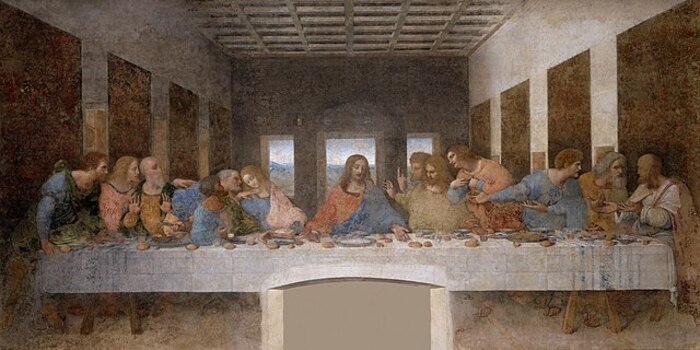

「最後の晩餐」1495〜1498年

言わずと知れたレオナルドの名作「最後の晩餐」は、イエス・キリストが処刑される前夜に、使徒12人と『最期の』食卓を囲む様子が描かれており、このテーマも宗教画として多くの画家が描いてきたものの1つです。

イエス・キリストが『この中に自分を裏切る者がいる』と予言した後に、12人の使徒たちがこの中の誰が裏切り者なのかと動揺している様子が描かれています。

この最後の晩餐にて、イエス・キリストはパンを自分の体、葡萄酒を自分の血として弟子たちに与えて、『これらをわたしの記念として行え』と命じたと言われています。

レオナルドのパトロンであったミラノ公爵ルドヴィコ・スフォルツァの教会とサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の改修工事の一部として依頼を受け制作された本作品は、当時食堂だった空間に描かれた巨大な壁画で、約3年をかけて描かれたそうです。

レオナルドが描いた「最後の晩餐」は、その圧倒的な構図や細かい表現の豊かさが高く評価されています。

レオナルドは、西洋絵画として初めて遠近法の透視図法を用いてこの作品を描きました。壁や机などから線を壁や机などから導き出せる線を繋ぐと、全てイエス・キリストの右頬に行き着くことから、イエス・キリストの顔が遠近法においての『消失点』となっていることがわかります。

また、登場人物一人一人の仕草や表情が様々で、それぞれの心情が静止画からも十分に伝わってくるような豊かでリアルな表現も、芸術だけでなく数学や解剖学など多岐にわたる学問でも秀でていたレオナルドだからこそ、成せたのでしょう。

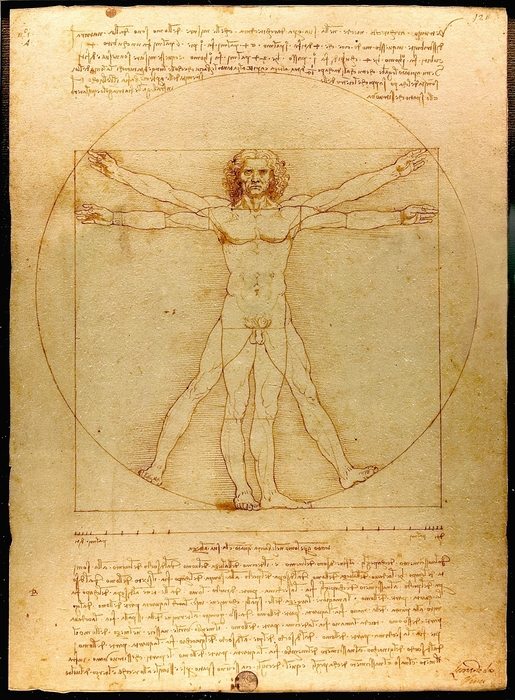

「ウィトルウィウス的人体図」1490年頃

「ウィトルウィウス的人体図」は、レオナルドによって1490年頃に描いたドローイングです。

円と正方形の枠の中にきっちり内接した2人の男性の裸体が重なった状態で描かれており、これは理想的な人体のプロポーションを表現したものとされ、『プロポーションの法則』『人体の調和』などと呼ばれたりもします。

枠となっている円と正方形は、古代ローマの建築家ヴィトルヴィウスの「建築家論」第三書の説明文をもとに用いられたとされており、正方形は地と俗、円は天と聖を象徴しているそうです。

芸術以外の多岐にわたる学問でも秀でていたレオナルドは、『人間のプロポーション』についても芸術的あるいは数学、宇宙学、解剖学的な視点から研究をしました。「ウィトルウィウス的人体図」は、実験の基盤的な作品として描かれたドローイングだと考えられています。

現在は、イタリア・ヴェネツィアのアカデミア美術館が所蔵していますが、常設展示されているわけではないようです。

「モナ・リザ」1503年〜1506年

ルーヴル美術館に展示されている世界的な名画「モナ・リザ」も、レオナルドの有名な作品の1つです。

「モナ・リザ」については、未だ謎に包まれているのですが、そのモデルとされた人物には『裕福な絹商人ジョコンドの妻の肖像画』や『レオナルドの弟子で、同性の愛人だった可能性のあるサライ』などの諸説あります。

「モナ・リザ」の顔をよくみると、左右で違う印象を持っていることに気がつくでしょう。

右半分は優しく微笑んでいるように見えますが、左半分は口角が上がっていません。これらの左右の表情の違いに隠された意味についてもはっきりと解明されておらず、多くの研究者たちを悩ませています。

この作品には、「スフマート技法」という1~2ミクロン単位の絵具を何層も塗り重ねることにより、立体感などを表現するぼかし技法が用いられており、当時の画家は輪郭線をはっきりと描いていたことが普通だったためレオナルドの技法は、革新的なものだったといいます。

また、背景には色彩や色調をコントロールして遠近感を出す「空気遠近法」が使われています。これらの技法を用いることによって、モナ・リザはまるで生きているかのように立体的でリアルに見え、その背景の奥行きもごく自然に見えるのです。

レオナルドがフランソワ一世に招かれてフランスへ移住した際に、モナ・リザもフランスへ持ち込んだため、彼の死後、フランソワ一世がモナリザを買い取り、その後ほぼ永久的にフランスに置かれることとなったのだそうです。

「モナ・リザ」が標的となった事件

「モナ・リザ」は、幾度となく盗難や破壊行為などの事件に巻き込まれてきたことでも知られています。

そもそも、「モナ・リザ」が誰もが知る世界的な名画となったきっかけは、1911年に起こった盗難事件だと言われています。イタリア人のビンセンツォ・ペルージャが、2人の仲間とルーブル美術館の閉館後に「モナ・リザ」を盗みました。

盗難事件から2年後に、フィレンツェの画商に売却しようとしたところでペルージャは逮捕され、刑務所にて6ヶ月服役し、作品はルーヴル美術館に返還されました。彼らは「モナ・リザ」がイタリアのものであると主張して盗み出したのだそうです。

1956年には、「モナ・リザ」は2度の破壊行為に遭います。1度目はカミソリの刃を突き立てられたものの、絵は損傷に至らず、2度目は石を投げつけられ、ガラスで守られていたものの1箇所だけ少し絵の具が剥がれ落ちました。専門家によってすぐに修復されて、数日後には元の展示場所に戻されたそうです。

1974年は、東京国立博物館に貸し出され「モナ・リザ展」が開催されました。滅多にルーヴル美術館を離れることのない名作を見るために、東京国立博物館には150万人もの人々が押し寄せたため、博物館は混雑を少しでも緩和するために、介助を必要とする人の入館を禁止したのだそうです。この対応が『障害者差別だ』として物議を醸していた中、当時25歳の米津知子が抗議のために展示初日に赤いスプレーを作品に吹きつけようとしました。スプレーは保護のための展示ケースにかかったものの、作品自体は無事だったそうです。

2009年には、ロシア人女性が『フランスの市民権を得ようとして拒否された腹いせ』として隠し持っていたティーカップを絵に投げつけたという事件がありましたが、特に被害はなかったそうです。

とはいえ、これを機に「モナ・リザ」にはより厳重な警備が必要だと言われ始め、専用の展示室に移されることに至りました。これは、「モナ・リザ」を鑑賞するために集まる人だかりが他の作品の前にまで溢れてしまう問題を解決するためでもあったといいます。

そして2022年5月には、環境保護を主張する男が「モナ・リザ」にケーキをこすりつけたことが話題となりました。女装して車椅子でルーブル美術館に入館して犯行に及んだ男は、その前後に環境保護を訴えるメッセージを撮影したビデオをソーシャルメディアに投稿していたそうです。

レオナルド・ダ・ヴィンチに関連する映画

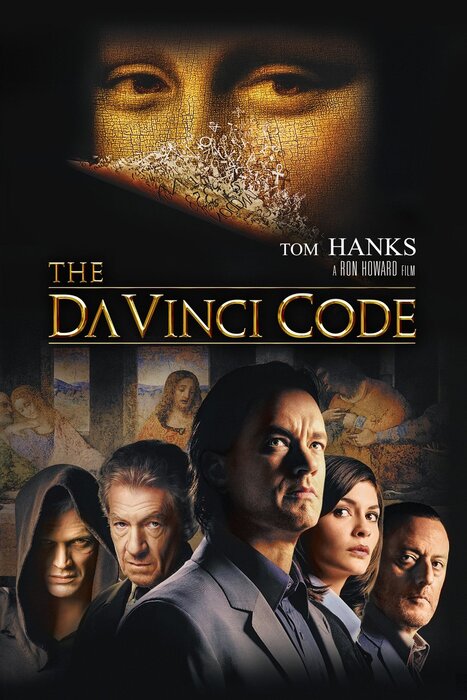

「ダ・ヴィンチ・コード」

トム・ハンクス主演の映画「ダ・ヴィンチ・コード(The Da Vinci Code)」は、ダン・ブラウンによる世界的ベストセラー小説を原作とした映画です。

ルーブル美術館の館長が殺害される事件が発生し、その調査を依頼されたハーバード大学の宗教象徴学教授ロバート・ラングドンは、暗号解読官ソフィーとともに殺害された館長が残したダイイングメッセージを解読しながら、カトリック教会が隠蔽してきたキリスト教史上最大の謎に行き当たるというストーリーで、公開当時にはローマ教会などからも批判を受け、物議を醸しました。

謎を解き明かしていく中で、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品がいくつも登場しており、アート好きの人が楽しめる映画です。

「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」

2017年に史上最高額となる510億円で落札されたレオナルド・ダ・ヴィンチの作品「サルバトール・ムンディ」は、通称『男性版モナ・リザ』として知られています。

映画「ダ・ヴィンチは誰に微笑む(The Savior For Sale)」は、この絵画作品を巡るミステリー・ノンフィクションムービーです。

「サルバトール・ムンディ」は、レオナルドが最後に手がけた傑作と言われており、100 年以上も行方不明だった末、一般家庭で見つかり、老舗オークションハウスのクリスティーズにて史上最高額で落札されたことから、世界的に話題となりました。

映画「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」は、美術鑑定によって判明した不可解な謎や、強欲な人々による策略、そしオークション後に行方不明になった作品の行方など、「サルバトール・ムンディ」の史上最高額の取引の裏に隠れていた驚きの真実についてのストーリーが描かれたノンフィクション作品です。

まとめ

レオナルド・ダ・ヴィンチは、あらゆる学問に長けていた西洋史においてもトップレベルの天才と称されていますが、美術においても類い稀ない才能で、数々の名作を残しました。

レオナルド・ダ・ヴィンチについては解明されていないことも多くありますが、まずは映画などから彼の功績について知ってみたり、旅行の際に美術館で作品を鑑賞してみたりと奥の深いレオナルド・ダ・ヴィンチの世界を楽しんでみてください。

参考

Wikipedia レオナルド・ダ・ヴィンチ

This is media 作品紹介 https://media.thisisgallery.com/works

ART News Japan「《モナリザ》5つの受難。東京国立博物館で起きた事件も」https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/257