経歴

生い立ちと初期のクリムト

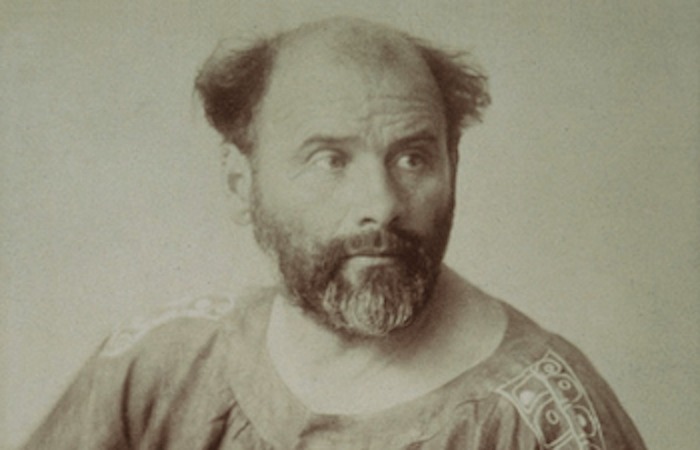

グスタフ・クリムト(以下、クリムト)は、1862年7月14日にオーストリア・ウィーン郊外で金属彫刻家のアンナとエルンスト・クリムトの7人の子供のうちの2人目として生まれました。

クリムトは14歳の時、弟エルンスト・クリムトとともに絵の先生になることを目指してウィーン工芸美術学校に入学します。

卒業後は、弟のエルンストと同級生のフランツ・マッチュと一緒に独自のスタジオ、クンストラー・カンパニー(芸術家の会社)を設立し、劇場邸宅などの壁画や天井画の制作しました。

クリムトらの素晴らしい仕事は、オーストリア・ハンガリー帝国、ドイツ、スイス、バルカン半島全体で注目を集めます。

1886年にウィーンに新しく建設されたドイツ圏で最高峰の劇場であるブルク劇場の2つの階段の天井を塗装するという大きな仕事を請け負った際には、その仕上がりに皇帝フランツ・ヨーゼフも大満足し、1888年には黄金功労十字章を受章しました。

1890年に、保守的な協会であるウィーン芸術家協会に加入した翌年には、父と弟が亡くなってしまいます。

1894年に、文部省からウィーン大学大講堂の天井画制作の依頼を受けて、クリムトは医学、哲学、法学を担当し制作を始めたものの1896年に発表した下絵が伝統的な表現形式に沿っていないと批判されたことをきっかけに大論争が起こります。最終的にこの作品は天井画からは取り下げられてしまいました。

ウィーン分離派

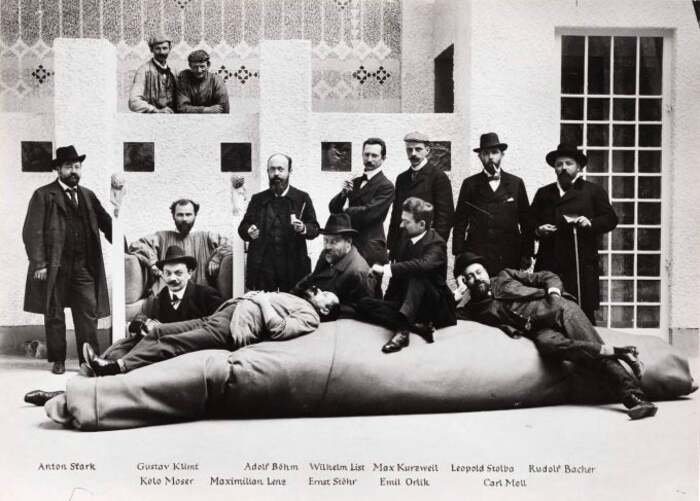

1897年にクリムトはウィーン芸術家協会を脱退します。協会の保守的な姿勢に反発する運動としてウィーン分離派が生まれ、クリムトはこの初代会長になりました。

ウィーン分離派は、保守的なウィーンの美術界での伝統から離れ、芸術家たちがそれぞれの表現を追求して絵画・彫刻・建築・デザイン・装飾など様々なジャンルが融合する総合芸術を目指していました。

クリムトはウィーン分離派印象派や象徴主義などのような海外の最先端の美術にも触れる中で、大きく刺激を受けたようです。

クリムトは、ヨーゼフ・ホフマンやカール・モールとともに、1905年までウィーン分離派の展示プログラムを担当しましたが1905年に分離派を脱退しました。

クリムトの『黄金時代』

1903年、クリムトがイタリアのヴェネツィアやラヴェンナを訪れた際、ラヴェンナにあるビザンティン建築サン・ヴィターレ聖堂の初期のビザンチン・モザイクは、クリムトに強烈なインスピレーションを与えたといいます。

その影響を受けて、この頃からクリムトの代表作「接吻」に見られるようないわゆる『黄金様式』が発展していくことになったそうです。

クリムトの黄金様式の特徴は、金箔や銀箔を用いて幾何学模様・花模様などの装飾がふんだんに見られます。

ウィーンの美術界は保守的だったため、クリムトは公的な仕事から富裕層向けの注文肖像画の制作にシフトしていきました。作品は人気を集め、クリムトは多くの富裕層のパトロンを持つようになります。

絵画だけでなくしばしば額縁もデザインしたクリムトは、当時のほかのヨーロッパの画家たちと同様に、浮世絵や琳派などの日本美術の影響も受けたと言われています。

晩年のクリムト

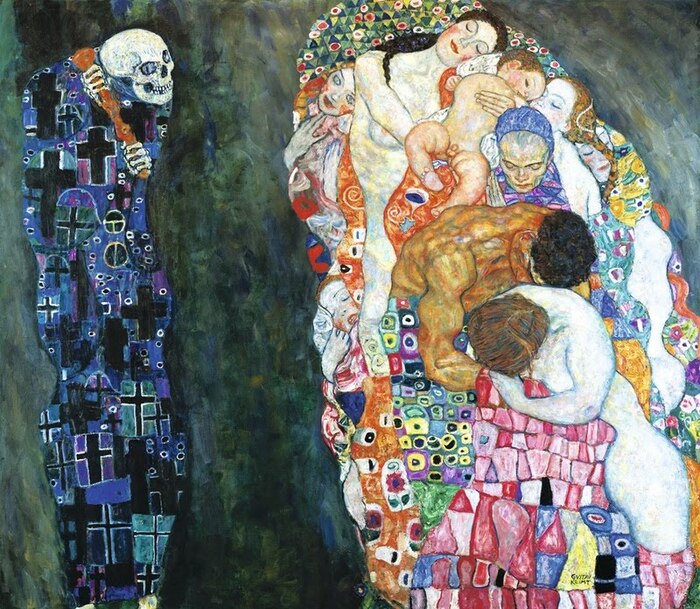

そして1910年以降になると、クリムトは若い世代の芸術家たちの影響を受け、金や細かい装飾模様を使ったスタイルは次第に鮮やかな色彩と大胆な筆使いのスタイルへと変わっていき、モデルも写実的に描くようになります。

1911年のクリムトの作品「死と生」は、1911年に開催されたローマ国際芸術展で最優秀賞を受賞するなど晩年まで活躍を続けました。

創作活動をしながらフィレンツェ、ローマ、ブリュッセル、ロンドン、マドリッドなどヨーロッパ各地を旅行して過ごしたクリムトでしたが、1918年2月に享年56歳で脳卒中で亡くなってしまいました。

まだ若かったクリムトは、多くの未完作品を残したそうです。

「接吻」などクリムトの有名な絵画作品

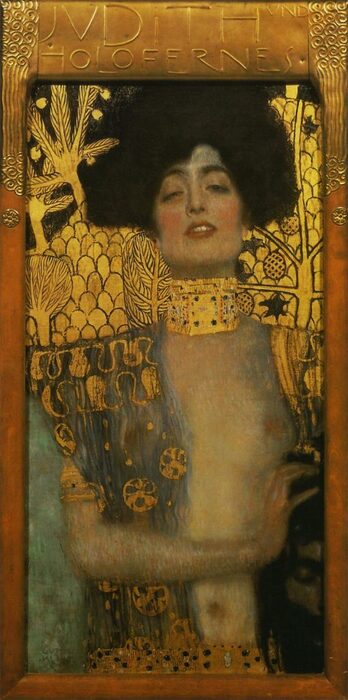

「ユディト」1901年

1901年に制作された「ユディト」は、旧約聖書外典『ユディト記』をテーマに制作した作品です。

ヘブライ人の美しい未亡人ユディトは、故郷の危機に直面した際に、その美貌を武器に敵のアッシリアの本陣に乗り込んで、将軍ホロフェルネスの首をはね、頭部を手に持ったと記されています。

クリムトはその時のユディトの様子を神話的な表現ではなく、新たな切り口で『ユディトが恍惚状態になっている時の表情』を描きました。

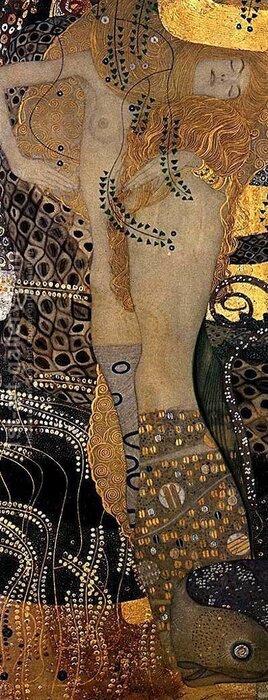

「水蛇Ⅰ」1904年〜1907年・「水蛇Ⅱ」1904年

「水蛇Ⅰ」は1904年から1907年に制作されました。

女性の身体の後ろに蛇の姿を描き、金と文様で装飾されたこの作品は、レズビアンをイメージさせるようなモデルたちの抱擁を描いたといいます。

現在は、オーストリア美術館に所蔵されているようです。

1904年に制作された「水蛇Ⅱ」は、「水蛇Ⅰ」に比べて格段に大きなキャンバスに描かれています。

2作品とも水蛇という象徴を用いることにより国による検閲を恐れることなく、女性の身体を官能的で美しく表現しました。

この作品は、2013年にロシアの実業家ドミトリー・リボロフレフが、スイスの画商イブ・ブヴィエから約209億円で購入し、現在はプライベートコレクションとなっているようです。

「アデーレ・ロッホ=バウアーの肖像Ⅰ」1903年〜1907年

クリムトの黄金時代の後期で最も完成度の高い作品と言われているのが、1903年から1907年に制作された「アデーレ・ブロッホバウアーの肖像I」です。

クリムトが描いたブロッホ=バウアーの全身肖像画2作品のうち、最初の作品で、この絵のモデルになったアデーレは、クリムトのパトロンでもあった当時のウィーンの上流階級のユダヤ人でした。

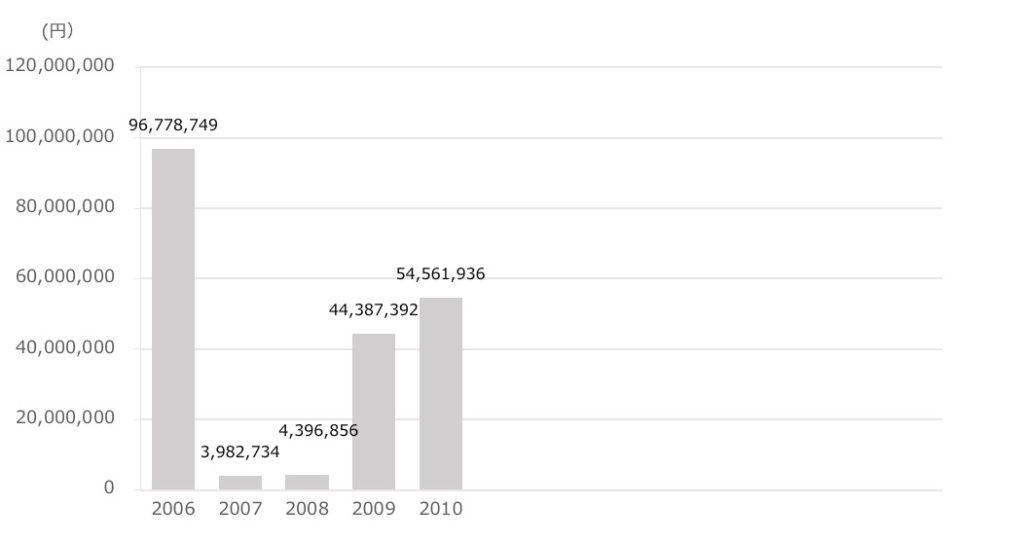

オーストリア政府とアメリカ在住の姪マリア・アルトマンで、作品の所有権を巡って長い裁判が行われた結果、本作品はほかの作品とともに2006年に親族に返却されました。

同年6月に約153億円で当時のエスティ・ローダー社社長のロナルド・ローダーに売却された後、現在はニューヨークのノイエ・ギャラリーが所蔵しています。

「女性の三時代」1905年

1905年に制作された「女性の三時代」は、幼少期、若年期、そして老齢期それぞれの女性の姿を並べて描くことで、女性の人生を表現しています。

女性の周りには、細胞をイメージした幾何学模様が描かれていて、この作品も人間の生と死をテーマとしていると言われています。

本作品は、1911年にローマ国際美術展で、金賞を受賞しました。

「接吻」1907年〜1908年

クリムトの作品で最も有名な「接吻」は、クリムトの黄金時代の1907年から1908年に制作されました。

抱き合う男女が描かれているこの作品は、証拠は残っていないものの一般的にはクリムトと愛人のエミーレ・フレーゲがモデルになったと考えられています。

当時のウィーンの人々の精神状態を、男女の愛に置き換えて視覚的に表現したものでもあると言われています。ウィーンは滅亡寸前にある退廃的な状況であった反面、一部の富裕層は豪華絢爛な日々を送り、快楽を追求していたそうです。

「接吻」は1908年の総合芸術展「クンストシャウ」にて高評価を受け、オーストリア政府は展覧会終了後に作品が未完成だったにも関わらず購入しました。

日本で開催されたクリムト展

日本では、クリムトの没後100年を記念した「クリムト展 ウィーンと日本 1900」が、2019年4月23日~7月10日に東京都美術館・2019年7月23日〜2019年10月14日に豊田市美術館で開催されました。

この展覧会では、クリムトの初期の作品からウィーン分離派結成後の黄金時代の有名な作品まで日本で過去最多の25点以上の油彩画が展示されました。

19世紀後半のヨーロッパでは、日本美術が人気を集めていたため、ウィーンの画家たちもその影響を受け多くの表現やスタイルを取り入れたといわれています。

また本展では、クリムトや当時活躍した画家たちの作品と合わせて、彼らに影響を与えた日本の美術品も展示することで日本とウィーンとの美術的な繋がりが紹介されました。

クリムトの作品を所蔵している美術館・ギャラリー

クリムトの作品を所蔵している美術館・ギャラリーと、観ることができる作品例を紹介します。

海外

オーストリア・ウィーン

- ベルヴェデーレ宮殿 オーストリアギャラリー:「接吻」「アダムとイヴ」「アマーリエ・ツッカーカンドル」「白い服の女」「アッター湖畔のカンマ―城 Ⅲ」「フリッツア・リードラーの肖像」「ベートーヴェン・フリース」

- レオポルト美術館:「死と生」「ポプラの巨木(II)」「カンマー城の静かな池」

- オーストリア演劇博物館 :「裸の真実」

- ウィーン・ミュージアム:「寓話」「牧歌」「パラス・アテナ」「愛」「エミーリエ・フレーゲ」

イギリス

ナショナルギャラリー・ロンドン:「ヘルミーネ・ガリアの肖像」

フランス

オルセー美術館:「樹々の下の薔薇」

アメリカ

- ノイエ・ギャラリー:「アデーレ・ブロッホバウアーの肖像I」

- ニューヨーク近代美術館:「公園」「希望Ⅱ」

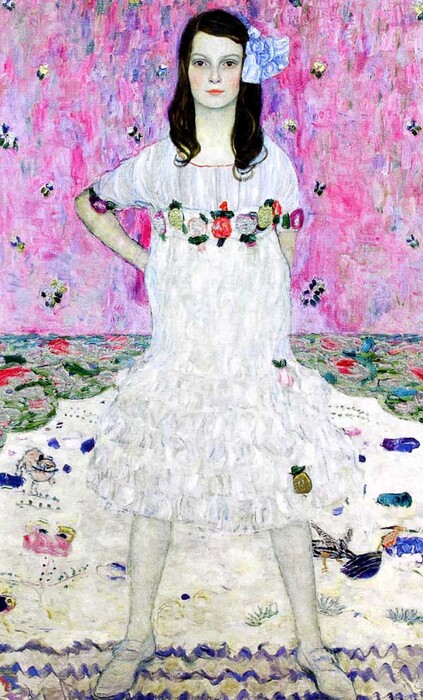

- メトロポリタン美術館:「メーダ・プリマヴェージの肖像」

日本

- 東京富士美術館:「左を向いた少女」

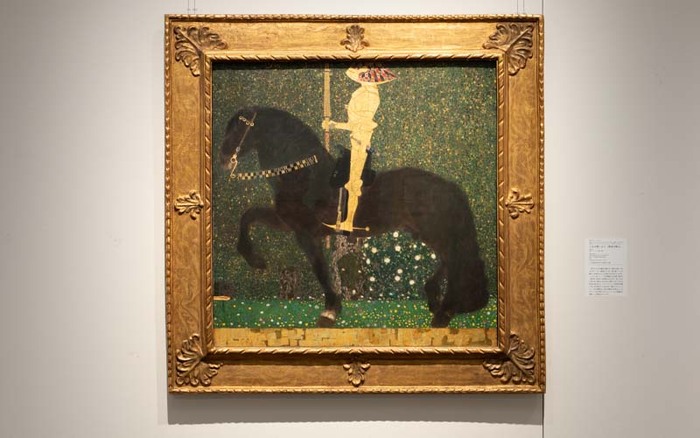

- 愛知県美術館:「人生は戦いなり(黄金の騎士)」

- 豊田市美術館:「オイゲニア・プリマフェージの肖像」

映画「クリムト」

2006年に、クリムトの生涯を描いたラウル・ルイス監督の映画「クリムト」が制作され、ベルリン映画祭で上映されました。

伝記映画というよりは、クリムトがアーティストとしての生涯を通して見てきた幻想、クリムトの人生自体をファンタジーの世界として表現されています。

女性たちとの関係などを含め、現実と幻想および本物と偽物の境界を曖昧に描かれています。

生涯独身だったクリムトの女性関係

生涯結婚はしなかったクリムトですが、多くのモデルと愛人関係にありました。

クリムトの家には、多い時には15人もの女性が寝泊りしたこともあったと言われており、性的に奔放で、何十人と愛人がいたそうです。

裸婦モデルを務めた何人もの女性と関係を持ち、妊娠した女性も多く婚外子が少なくとも14人いたと言われています。

クリムトが特に惹かれた女性は、アルマ・シントラーやエミーリエ・フレーゲが挙げられます。

アルマはウィーンで最も美しいと評判で、数々の有名芸術家を虜にした女性でしたが、クリムトの女性関係の噂を聞いていたアルマの両親から反対されたため、二人の関係は発展しませんでした。

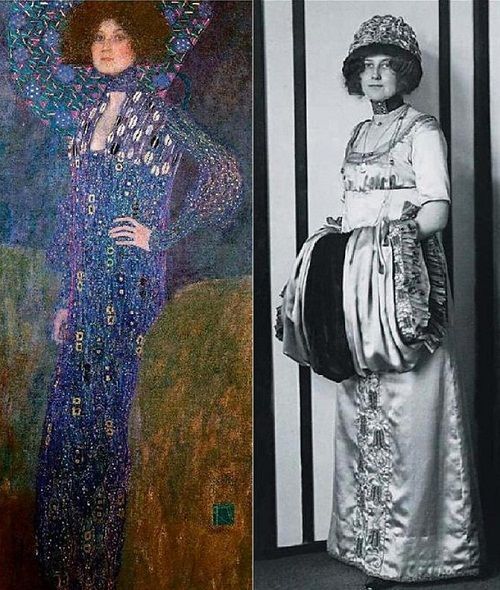

もう一人の女性、エミーリエ・フレーゲは、クリムトは『運命の女性』として有名です。

エミーリエはファッションデザイナー兼オートクチュールファッションサロンのオーナーという、当時には珍しく自立した女性実業家でした。

クリムトの弟エルンストがエミーリエの姉ヘレンと結婚したことをきっかけを、二人は出会います。

クリムトはエミーリエを心から信頼して深い愛情を持っていたため、書き物を好まなかったと言われるクリムトですが、エミーリエには手紙をたくさん書いたりして愛を育み、生涯にわたってプラトニックな関係を貫いたと言われているようです。

クリムトが亡くなる直前にも、最期には「エミーリエを呼んでくれ。」と行ったそうです。

まとめ

特に黄金時代のクリムトの作品は、日本でも高い人気があるようです。

明るい色彩と官能的な表現がパッと目に入り、一見すると華やかで美しいクリムトの作品ですが、同時に死や退廃などのような暗いモチーフが描かれていることも多く、その深く重いメッセージ性や金箔が彩る絶妙なファンタジー感が印象的で、一度観ると忘れられない作品ばかりだと思います。

有名な画家の女性との関係が奔放だったという話はよくありますが、クリムトも数々の女性たちとの関わりの中でインスピレーションを受けて、女性の裸体など官能的な美しさを描くことによって、表現したいテーマを作品に投影することができたのかもしれません。

参考

NEUE GALERIE 「GUSTAV KLIMT」https://www.neuegalerie.org/collection/artist-profiles/gustav-klimt

Artpedia【美術解説】グスタフ・クリムト「ウィーン分離派の創設者」https://www.artpedia.asia/gustav-klimt/

気になるアート「クリムト 絵画作品と所蔵美術館」http://kininaruart.com/artist/world/klimt.html

This is Media「クリムトとは?代表作品「接吻」や画家の人生を分かりやすく解説」https://media.thisisgallery.com/20208121

2017年にサザビーズで落札された「ゲルタ・フェルゼヴァニ」は約38億円、「農場の庭」は約67億円と、基本的には億を超える価格で取引されています。

クリムトは、未完成の作品も多く残しており、それらでも数千万円の価格がついているようです。