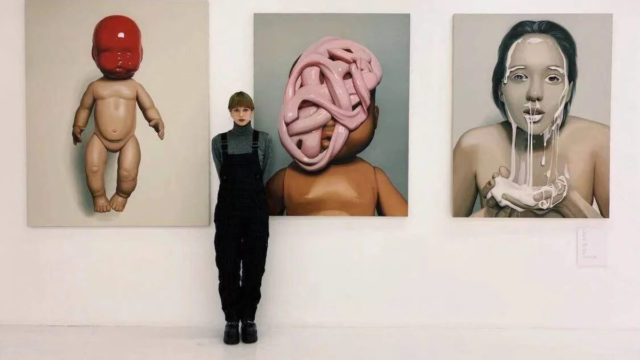

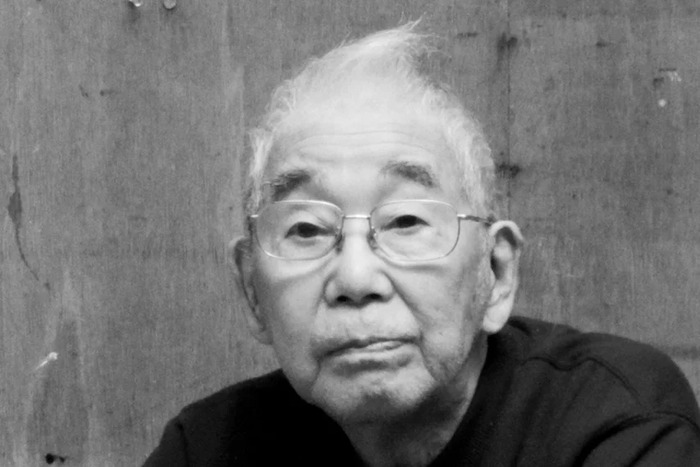

上前智祐の経歴

1920年(大正9年)7月31日、京都府中郡奥大野村(現、京丹後市)で生まれた上前智祐(うえまえちゆう:以下、上前)は、1歳の時に実父由蔵を亡くし、病気がちな母の里んと共に苦難と貧困の幼少期を送ります。

4歳のころ耳を患い、難聴となった上前は、小学校を卒業して働き始めました。

1933年から京染洗張り店に奉公に出るとともに通信教育と独学で挿絵や肖像画、南画を学び、その後洋画に転向します。

神戸、横浜などを転々としたのち、1944(昭和19)年、召集を受け、翌年陸軍一等兵として八丈島で終戦を迎えます。

1950年代前半は朱舷会展、神戸モダンアート研究会展、ゲンビ展などに参加、本格的に抽象画の制作・発表をはじめました。

そして32歳のとき、吉原治良の描いたクレパス画に出会いました。吉原治良は、「絵画」「美術」の常識にとらわれない、新しい作品を生み出す「具体美術」を世に広めたことで知られる抽象画家です。

上前は吉原治良が設立した「具体美術協会」の創立メンバーとして参加し1972年に解散するまで活動を続けました。

具体美術協会(GUTAI)とは…

1954年関西抽象美術の先駆者である吉原治良をリーダーに、阪神地域在住の若い美術家たちで結成された前衛美術グループ。 「人の真似をするな。今までにないものをつくれ。」というコンセプトの元、奇想天外な発想でユニークな作品を次々と輩出。フランスの評論家ミシェル・タピエがその前衛性を絶賛し海外で広く知られるようになる。1972年吉原の死去に伴い、具体美術協会解散。その後、多くの回顧展を経て、 2013年グッゲンハイム美術館での企画展「GUTAI:素晴らしい遊び場」によって一気に国際的に再評価(インスタレーション・ハプニング・パフォーマンスアートなどの先駆としての位置づけ)が進む。現在では日本の戦後美術を語る上で最も重要なアートムーブメントの一つとなっています。

鳩ノ森美術

1960年頃からマッチ棒の軸を集積した立体画を作成。1970年代半ばからは、布に糸をひと針ひと針と手で縫いこむことで描かれる絵画「縫」の作品を制作しました。小学校卒業後すぐ見習奉公先で経験した縫いの作業が原点となっていると言われています。

緻密で単純な繰り返すことで生まれる作品は、地道な手作業の積み重ねを大切にした独自の技法です。上前のモダンアートは海外で高く評価される一方、国内の数多くの個展やグループ展で展示され、公立美術館でも収蔵されています。

2018年に4月16日に97歳で老衰のため死去されるまで、版画やミックスメディアを使った制作活動を続けました。

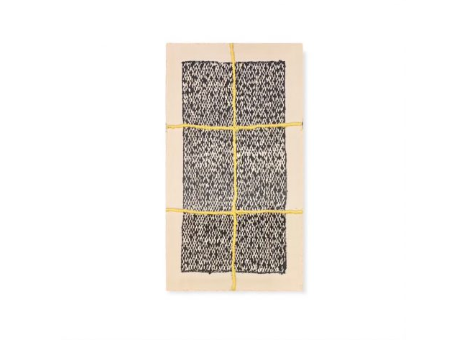

上前智祐の代表的な作品

「縫 8-97」1997年

上前智祐の代表作品である「縫」は布に糸をひと針ひと針と手で縫いこみ制作された作品で、50代半ばから70歳頃までの間をかけて、制作されました。

色の使い分けや縫いの密度が、次第に変わっていることからも、長い年月をかけて手縫いで製作したことが伝わってきます。

「無題」2003年

上前の作品は、無題のものが多くあります。

こちらの作品は、ボード・油彩・おがくずを使って制作されたものです。

常識にとらわれない材料や表現の立体作品が、上前らしさを感じる作品です。

まとめ

上前さんは、鋳造所で働きながら制作を続けていました。画家として生計をたてなくてよかったので、時間をかけたアート作り続けることができました。「非具象的作品は,一見それとは解らないものもあるが,その中に膨大な手間をかけることでモノをして語らしめること」だそうです。ひとつひとつの色粒の集積が作品となり、私たちに感動を与えていますね!

参考

Harayuan’s Blog「卒寿を超えて・上前智祐の自画道」

鳩ノ森美術「上前 智祐|UEMAE Chiyu(1920-2018)」